La psychologie clinique telle qu’elle fut édictée par Lagache ou Favez-Boutonier s’enrichit aujourd’hui de nombreuses techniques, parfois assez novatrices, au point que la personne en demande d’aide finit par s’y perdre. L’orientation d’un psychologue est primordiale afin de comprendre la manière dont la personne en souffrance sera prise en charge, puis traitée.

L’orientation d’un psychologue permet de connaître le domaine dans lequel il est particulièrement compétent mais aussi la position qu’il va occuper dans le cadre thérapeutique, et cette orientation se doit d’être clairement perçue par le patient. Certaines approches sont tout bonnement incompatibles tant elles engagent le psychologue sur des routes opposées.

Si la psychanalyse demeure la voie la plus efficace dans la recherche et l’écoute étiologique des souffrances, il est tout à fait possible d’en passer par les outils de psychologie clinique, ou les détours du soutien et de l’étayage, voire de la guidance ou dans certains cas, des tests psychotechniques, surtout au début d’une prise en charge. En revanche, il semble inconcevable pour un psychologue digne de ce titre, de se passer de l’apport de la psychologie d’orientation psychanalytique sous le prétexte qu’elle n’est pas « à la mode ». Il n’est pas toujours simple de résister au discours simpliste qui occupe certains réseaux et de ne pas surfer sur ces discours pour vendre du service tous azimuts…

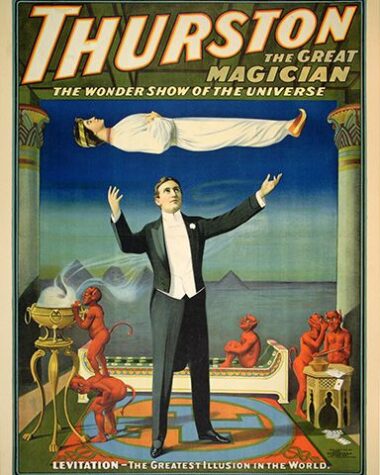

De même, afin de faire feu de tout bois, on peut prétendre cumuler toutes les approches, les TCC, la psychanalyse, la Psychologie « positive », l’EMDR, la PNL. Il est par exemple difficilement concevable de cumuler le titre de psychanalyste avec celui de spécialiste des Techniques Comportementales ou de pratiquer l’EMDR…, tant ces courants s’opposent. Freud lui-même face à Charcot puis à Breuer, avait parfaitement identifié les mécanismes qui régissent les effets de l’hypnose par exemple, ou ceux de la conscience altérée et avait décrit les bénéfices et les limites de ces techniques. Les résultats de l’hypnose sont connus depuis plus d’un siècle et font partie du cursus de psychologie… La méconnaissance de la psychopathologie favorise l’amalgame entre toutes ces approches qui pour la plupart, se diffusent d’autant plus facilement qu’elle se réduisent à peu de chose et peuvent être comprises du grand public justement par leur approche simpliste du soin psychique, avec toujours, en toile de fond, la volonté de guérir par magie, sans effort, et sans même s’en rendre compte.

Sans porter de jugement sur l’efficacité des ces approches, les techniques cognitivo- comportementales (TCC) ou l’EMDR, sont à l’opposé de la psychanalyse. Il est important de rappeler que les bonnes approches sont celles qui permettent au patient d’atténuer sa douleur ou sa problématique sans altérer l’intégrité de sa personne.

Pour autant, deux typologies de praticiens peuvent être distinguées : ceux qui s’intéressent à la disparition du symptôme en faisant fi de son étiologie (au risque de voir ce symptôme se déplacer ailleurs), et ceux qui s’intéressent à l’étiologie du symptôme pour en faire disparaître la manifestation. Autrement dit, le premier pense que la souffrance provient du symptôme (l’angoisse, la dépression, les tocs, la timidité, l’anorexie..) le second que cette manifestation (ce symptôme) est l’expression d’un véritable conflit auquel la personne ne peut avoir accès ou qu’il ne comprend pas, qu’il ne parvient pas à contrôler. Or, si on ne s’intéresse qu’aux symptômes, au prix de quelques effets indésirables, il est tout à fait possible de faire disparaître n’importe quel symptôme, non-seulement à travers les psychotropes mais aussi d’autres substances…

Il s’agit donc là de deux positions diamétralement opposées.

Dans un monde très concurrentiel, certains praticiens n’hésitent pas à proposer une multitude de prestations tel un fast-food, croyant pouvoir se passer de l’espace déontologique qui doit les animer et plus encore, de l’éthique parfois aride (être psychologue est un métier d’engagement) à laquelle ils doivent se tenir.

Le narcissisme, l’incidence actuelle des réseaux qui profitent plus aux séducteurs et aux magiciens qu’aux praticiens, et enfin les sirènes de l’avidité poussent parfois certains psychologues à proposer différentes orientations à la fois afin de séduire un public toujours plus large et souvent désorienté. Il convient de rester vigilant. Le praticien qui séduit, celui qui se montre, et se met en scène, s’écarte de ce qui doit être le centre de son travail : la souffrance du patient. Le praticien se doit de disparaître derrière cette exigence.